| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |

| 機種名 | GR III |

| ソフトウェア | PaintShop Pro 19.00 |

| レンズ | |

| 焦点距離 | 18mm |

| 露出制御モード | 絞り優先 |

| シャッタースピード | 1/250sec. |

| 絞り値 | F3.2 |

| 露出補正値 | -0.7 |

| 測光モード | 中央重点測光 |

| ISO感度 | 1600 |

| ホワイトバランス | |

| フラッシュ | なし |

| サイズ | 2707x3831 (794KB) |

| 撮影日時 | 2025-04-16 22:28:58 +0900 |

解説 をコピーしますと

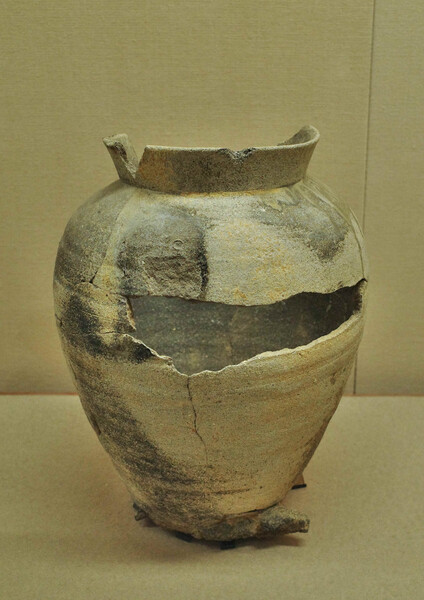

古墳時代中期、5世紀頃になると、朝鮮半島から新しい

焼き物の技術がやってきます。 この技術で作られた器

を、須恵器(すえき)と呼びます。 それまで主流であ

った土師器(はじき)は、野焼き、つまり窯(かま)に

入れず屋外で低い温度で焼かれたため、比較的柔らか

く、水を通しやすいという性質を持っています。

7年ぶりに県の陶磁美術館に行ってきました。壺見、再

発です。こちら平安時代のものだそうで、割れた後処理

もみられ保管もむずかしそうですが、後世に伝えたい

ものですね

こんにちは。

5世紀の日本というと、金属はまだ青銅器だったのかなぁ?

金属も鉄器となれば高い温度が必要で、トルコのアナトリア地方で発掘が進んでいるとか。

以前NHKで特番をやっていました。

そして焼き物の番組もやっていて、私が見たのは岡山の備前焼。

登り窯で高温にした素焼きの壺は、その高温がゆえに白く荒々しかったです。

温度をどう高めるか、なんだか面白そうな話です。

日本で青銅器時代が始まったのは今から約2000年まえの

弥生時代とされていて、古墳から銅 鉾 ほこ 、銅鏡、銅 鐸

が見つかっているそうです。登り窯の遺跡などは見てま

すが、使っている様子はTVやYouTube程度で見るくらい

ですから、実際の生のようす見たいものです。

窯出しで、使えるのはわずかだそうですけどね