スラム

地元の川の近くの石畳の歩道の景色を撮影した写真です。

歩道の上を見ると桜の散った花びらが積もっていました。

つぶあん

桜は満開になると雨が心配になるというもの。

案の定、桜は散っていたのですが、水たまりを見付けてパチリ。

でも、この直後にまた雨が降ってきて、あわてて家に帰ったのでした。

ORCAM

こんばんは。

あゝ無常のシーンですね~散っても尚、花の存在有りの桜です

美の絶頂からの儚い終わり、見る人によって、別れとか哀しみ

また新たな始まりや希望を感じさせるのではと思います。

MT

伝書鳩を又見かけた。

mont

帰巣本能が強いのでしょうね

MT

コメントありがとうございます

montさんコメントありがとうございます

ある半島にある灯台の敷地で見かけました

10数年同じ場所に鳥撮影で通っていますが初めて

伝書バトを見かけました。

...

MT

。

MT

。

mont

MTさん、こんにちは。

もうノビタキが渡って来ましたか、スズメとツーショットで

良く撮れましたね。

ORCAM

こんばんは。

数年前、近場のたんぼで木に止まっている♀が

撮れました。♂の方はなかなかですが

頭の黒いの賢そうで、ナイスシーンですね

MT

montさん、ORCAMさん 今晩はコメントありがとうございます

ノビタキは羽の色が季節により変わ...

MT

越冬個体かと思われます。

ORCAM

こんばんは。

自分も先日、樹の幹で水分補給しているの

確認しましたが、こちらとてもシャープな写りで

見ごたえあります

MT

ORCAMさん コメントありがとうございます

ORCAMさんと同じく鳥と蝶をメインに色々な物を撮っています...

masa

グロテスクなマムシグサの仲間の後は、清楚な ”シロヤマブキ” です。

自生地は福井県や中国地方の限られたところで、もっぱら庭木として全国に広がっているようです。

これは町内のお寺の境内で会ったものです。

花びらは4枚、黒光りする種も4つというユニークな姿です。

youzaki

素敵な写りに感心しました。

白い花をうまく表現され見ごたえがあります。

近所の庭にも同じ花が咲いていたので鑑賞したいと思います。

ペン太

暗く...

masa

連投ご容赦。

”ノミノツヅリ”といいます。ナデシコ科でミミナグサやハコベの近縁です。

駐車場の隅でキュウリグサと一緒に咲いていました。

花径5ミリ、極小の花をマクロで目一杯接写してみました。

ペン太

5ミリをマクロで。。。!

本当いに小さな小さな花ですが

清楚な佇まいで咲いています。

花びらにそれぞれ蕊の影が落ちているのが

狙ったモノなのかどうかは別にしても 目に留まり...

masa

町内の駐車場脇に咲いている雑草のような ”キュウリグサ ”も「ムラサキ科」で ”ヤマルリソウ” の遠縁です。

花径数ミリの花芯の1ミリほどの極小の輪っかを接写で目一杯拡大してみたら、やっぱりポンデリングがありました!

ペン太

帰宅後

PC立ち上げる前に 昨日買っておいた

ポンデリング食べていたので 画面開いて笑っちゃいました。

こそも柔らかい描写 質感

マクロの本領発揮の御写真ですね。

youzaki

凄いマクロ写真ですね・・

キュウリグサの写真参考になりま...

ORCAM

久々電車に乗った、黄色い吊手が・・しかも他より

一段低くなっている。なるほどと納得。

mont

通勤電車の出入口近くが一番痴漢に

会いやすいようです。

東京ではJR等、出入口が一番短く、

車両中央に向かって三段階で長くして

ありましたよ。

MT

。

ORCAM

フランスの豪華クルーズ船ですか、たしかに

それある?と読んでしまいそうですが

この間のQE2号といい、次々と豪華客船が寄港して

うらやましい限りです

MT

ORCAMさんコメントありがとうございます

鳥撮影の帰りに見かけました

入場制限があり金網越しに撮ってみました。

masa

在来種の”オドリコソウ:Lamium album”です。裏山に上がる病院の脇に毎年顔を出します。

シャガと一緒に生えているので、もともとここ生えていたものか、誰かが植えたものなのかは分かりま...

masa

訂正:ヒメオドリコソウ

masa

属名のスペルが間違っていました。Labium→ Lamium

masa

トウダイグサ科の中低木で、”アカメガシワ” (赤芽柏)といいます。

若芽~新葉の時期だけ真っ赤な色をしていて、やがて普通の葉のように緑色になっていきます。

クリスマスの頃に花屋に並ぶ鉢植えの「ポインセチア」も上の葉だけ真っ赤になっているので似た感じですが、調べてみるとやはり...

Ekio

赤い葉っぱ、不思議ですよね。

葉っぱ=緑と言うのがすっかり刷り込まれていますがなんか理由があるのでしょうね。

目...

MT

。

ORCAM

こんばんは。

良いロケーションですね

mont

MTさん、こんばんは。

1/1000のSSにて、飛翔するウミネコを上手く写し止めましたね。

MT

おはようございます

今回、風景の中の鳥を意識して撮って見ました。

masa

裏山の雑木林の中で出会った ”ウラシマソウ” です。

サトイモ科テンナンショウ属でマムシグサなどの仲間です。

花穂の先から釣り糸ように伸びた長いヒゲが浦島太郎の釣り糸のようだというので付けられた名前です。

匍匐して後ろの林が分かるように100mmマクロで覗いてみました。

masa

裏山の雑木林の中で出会った ”ウラシマソウ” です。

サトイモ科テンナンショウ属でマムシグサなどの仲間です。

仏炎苞の中の花穂の先から長く伸びたヒゲが浦島太郎の釣り糸のようだというので付けられた名前です。

匍匐して後ろの林が分かるように100mmマクロで覗いてみました。

Ekio

masaさん、おはようございます。

masaさんからお写真や名前の由来などをお聞きしてなるほどと思うものばかりです。...

masa

どちらにしても元気そうでした。

”ジロボウエンゴサク” のベッタリ匍匐アングルです。

Booth-K

この季節だと、鯉のぼりでしょうか?

飛んでるようで、泳いでいる様で浮遊感はしっかりと感じられますね。

youzaki

小さい花を難しい角度で撮られ素晴らしいですー

山野草良いですね,拝見して自然がイメージできます。

写真を拝見しながらmasaさん撮影スタイルを想像しても楽しませて頂いてます。

Ekio

masaさん、おはようございます。

これは匍匐だからこそのお写...

masa

Booth-Kさん、こんばんは。

仰る通り、クサイチゴに蝶が来ていることはめったにありません。

何故なんでしょう?

私がさかんにクサイチゴにカメラを向けているので、ちょっと賑やかしに寄ってくれたのかも知れません。

masa

裏山にやってきた春の使いです。

真っ盛りのクサイチゴの花で吸蜜する ”キタキチョウ” 。

長いこと蝶の観察をしてきましたが、この取り合わせは珍しいです。

Booth-K

突然変異の黄色い花びらかと勘違いしそうな組...

masa

2枚目、ご容赦。

サンニッパどうで撮れるだろうと試してみたものです。

”エゴノキ” の蕾、まだほんの2ミリほど。

5月に入って7-8ミリに膨らむと開花して白い花を沢山ぶら下げます。

Ekio

この小さな蕾をサンニッパで狙うとはやっぱりmasaさんはスナイパーです!

花としては菖蒲まつりの頃に出会えますかね?

エゾメバル

この小さな蕾から来月には白い花が沢山咲くのでしょうね

結構元気に育つようですが、手入れ管理も大変なようですね

masa

草原ではなく、雑木林の中のちょっとした草地で咲いていました。

平坦な草原とは違う風情なので、つい何枚も撮ってしまいました。

Ekio

masaさん、おはようございます。

そう言えば、タンポポ=原っぱと言う感じからすると新鮮な雰囲気ですね。

はたして、このタンポポはどこから来たのでしょうね。

masa

Ekioさん、おはようございます。

どこから来たん...

masa

別の ”ウラシマソウ” を今度はサンニッパで覗きました。

地面にカメラを置いてバリアングルモニターでピント合わせをしました。

レンズの特性でバックはすっかり熔けています。

Ekio

場の雰囲気を出したマクロ、そのものの表情を捉えた望遠。

どちらも捨てがたいし、どちらも撮ってみたくなりますよね。

masa

Ekioさん、ありがとうございます。

300mmは2メートル以上離れないとピンが取れず、なんだか遠くか...

Booth-K

...

masa

Booth-Kさん

香りは殆どありません。

masa

裏山の決まった場所に群生する”ホウチャクソウ”です。一斉に咲き始めました。

お寺の軒先の四隅に吊り下げられた宝鐸に似ているのでこう名付けられたといいます。

ユリ科ですが、6枚ある花被片は開かないので筒状に見えます。

Ekio

これは絶対masaさんレベルで無いと気付きませんよ。

ましてや花なんて分かりません。

masa

ハイ、たしかに気付き...

ORCAM

♫ギンギラ銀に・・・

mont

面白い被写体ですね。

凝視しますと目の錯覚で角の出入が

逆に見えてきます

ORCAM

美術館の裏手を覗いてみましたら

行儀よく積んであるんですね~一目見てこれはいい!

と思ったのでした。これを扱った職員さんの性格を

物語ってますよね

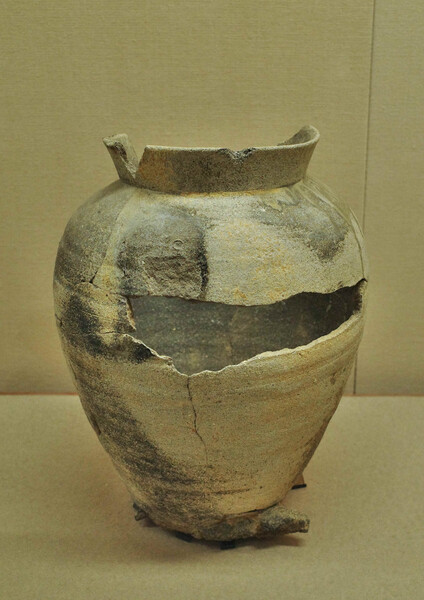

ORCAM

解説 をコピーしますと

古墳時代中期、5世紀頃になると、朝鮮半...

masa

カントウタンポポで吸蜜する ”キアゲハ” です。

この取り合わせは春の草原で一番良く見るパターンです。

Booth-K

こちらも初めて見るパターンです。

近所でも、気を付けてたら見られるのかなぁ・・。

まだアゲハは今年見られていません。

masa

アゲハ類でタンポポによく来るのは”ナミアゲハ”と”キアゲハ”です。

”クロアゲハ”や”アオスジアゲハ”は殆ど来ません。クロはヤ...

Ekio

>アゲハにも蜜の好みがあるんでしょうね。...

ORCAM

19世紀、清時代後期とありました

窯の中での変化による唯一無二の紅

だそうです。色目が奥深いです

mont

格調の高い焼物だったのですね。

迂闊にも BRACK NIKKA みたいだ、と

垂涎をした私はうつけ者です…。

ORCAM

あはは、そうきましたか

○○のんでハワイに行こうじゃなくて・・・

現物はホント渋かったです

youzaki

白いアネモネを

youzaki

白いアネモネを接写しました。

シロトビが見られますかね・・

youzaki

白いアネモネを接写しました。

散りかけたアネモネですが・・

シロトビが見られますかね・・

ORCAM

紀元前3000~4000年ごろ

手の込んだ装飾、これぞ縄文

・・・との解説

mont

ボケがまろやかで、土器の素材感も良い感じですね

ORCAM

こんばんは。

先日民芸館での壺見で、また別の美術館に行って

見たくなり、ツボにハマルはこのことかな^^

5,600点ほど観て回ったのですが、やはり

日本のが、なぜかほっとしますね。

ORCAM

有田焼、江戸時代中期

ヨーロッパに東洋の風を届ける、とあるので

人気があったようです

mont

このレンズは流石の描写と言うか、開放だとピント面が極薄で、

前後のボケはとても綺麗ですね。

ORCAM

こんばんは。有難うございます。

このレンズ一眼用ですと1.2㎏ほどあるのですが

ミラーレスになってその...

%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%96%E3%82%AD.jpg)

%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%8E%E3%83%84%E3%83%85%E3%83%AA.jpg)

%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%82%B5.jpg)

%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6.jpg)

.jpg)

%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%BD%E3%82%A62.jpg)

%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%81%AB%E3%82%AD%E3%82%A2%E3%82%B2%E3%83%8F.jpg)